APPLICATION

在上一期《名家专栏》中,我们深入了解基于超宽带极紫外工艺的散射测量技术的应用情况,为应对3D晶体管(如GAA)的制造挑战,基于HHG光源的极紫外散射测量技术凭借其短波长、强去相关性和卓越的3D探测能力,成为实现纳米级精确测量的下一代核心方案。本期主要围绕纳米尺度热管理的挑战和一种创新的测量技术——极紫外瞬态光栅技术,了解其神秘奥义。

纳米尺度的热管理成为当前的一个重要前沿课题,比如集成电路先进封装中的热传输,用于能量收集的热电技术、纳米粒子介导的热疗、纳米增强光伏等。目前大致的理解是纳米尺度材料特性例如弹性、热导率或热容主要由集体晶格动力学决定,而这些动力学表现出强烈的尺度依赖性[Photoacoustics, 2023, 29: 100453],取决于特征尺度与热载流子平均自由程(MFP),分布之间的关系。当特征尺寸远大于声子平均自由程时声子的传输是扩散性的,在相反的极限下声子会以弹道运动而不会发生碰撞,热源的散热速率将显著低于傅里叶扩散传热定律的预测值。

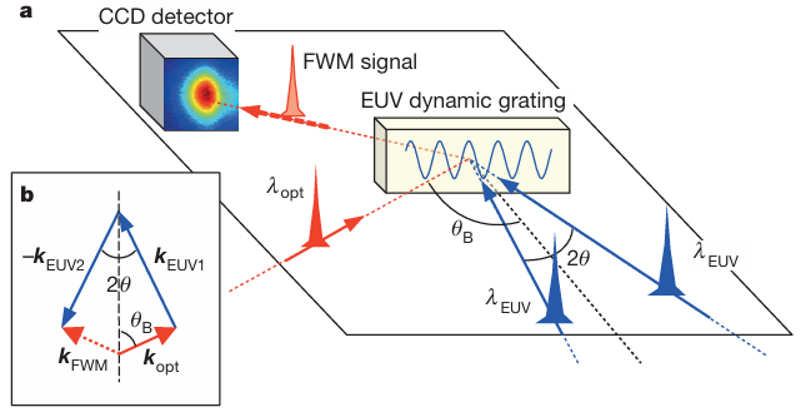

纳米尺度的材料特性探测,必须关注两个参数:样品尺寸(b,目前可以控制在亚纳米尺度)和所研究现象的特征波矢(Q)[ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2: 5132−5139]。此前在微米长度尺度上,使用光学技术(例如热反射和光学瞬态光栅TG)已经报道了其传热过程与扩散行为的偏差,但是光学TG研究仅限于相对较低的 Q 值(≈1μm−1)。为了探索亚微米厚样品中涵盖从长波到体响应的转变的Q·b范围,需要EUV TG分析方可利用的更大Q值范围。自由电子激光 (FEL) 提供了高亮度的 EUV 脉冲,从而可以将非线性光学技术扩展到更短的波长,其中包括TG光谱。图1首次用FEL EUV光脉冲产生的瞬态光栅,结合一束可见光研究了四波混频(FWM)的非线性过程,表明了用EUV这种极端光波长产生TG的可行性[Nature, 2015, 520: 205]。

图1 使用FEL EUV产生TG进行四波混频(FWM)实验[Nature, 2015, 520: 205]。a、基于 FEL 的 FWM 实验示意图,两束λEUV产生EUV TG,CCD 传感器放置在 FWM 信号光束 (kFWM) 的预期传播方向上,该方向由“相位匹配”决定(如图 b 所示;其中 kopt、kEUV1 和 kEUV2 分别为光脉冲和两束 FEL 脉冲的波矢)。

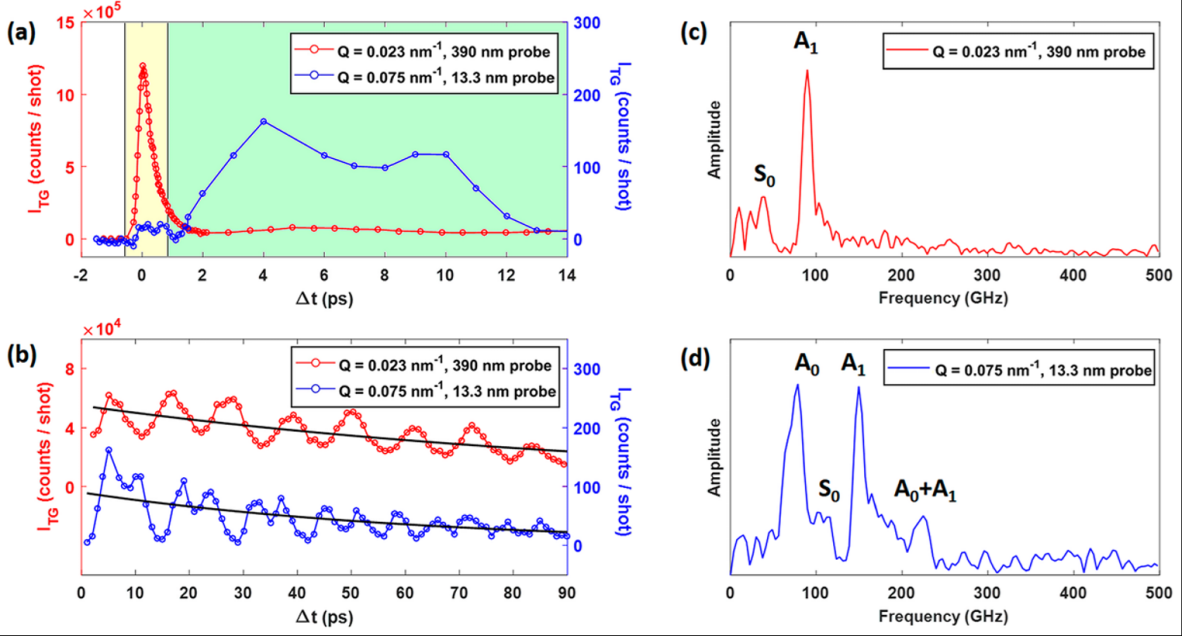

Naumenko等人报告了使用EUV TG测量57 nm厚碳化硅(SiC)薄膜在Q大于1 um-1情况下的机械和热响应[ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2: 5132−5139]。SiC是一种重要的第三代半导体材料,可用于新型高功率半导体器件,同时在基础科学和应用科学领域都有广泛的研究。其热响应的特征时间尺度与预期存在较大偏差,这意味着在小尺寸下扩散区可能容易被击穿,因此利用EUV TG对该薄膜进行纳米级热弹性性质进行完整的表征非常重要。从图2中可以看出,接近Δt = 0时光学和 EUV 探针突显了明显的差异。光学探针获得的数据特点是ITG急剧增加,然后快速衰减,具有缓慢的调制;而EUV 探针获得的波形仅在Δt = 0附近显示小的“阶跃状”行为。这是因为光学探测对激发产生的电子空穴对非常敏感,即对EUV TG相互作用突然产生的电子激发的布居光栅非常敏感。而在EUV探测的TG中,折射率变化主要由总电子密度的变化决定,因为EUV 波长远离任何电子-核共振。因此,光学探测的EUV TG实验中观察到的快速电子衰变涉及许多过程:电子-声子耦合、俄歇复合、碰撞电离、扩散、电荷俘获等,对每个过程的动力学评估都需要详细研究。

从图2中可以看出,在Δt> 2 ps 时,两条曲线均显示出清晰的调制,这归因于类声子振荡叠加在热弛豫引起的缓慢指数衰减上。当Q = 0.023 nm−1和0.075 nm−1时,τT分别为216±18ps和130±32ps。当Q=0.023nm−1时,它们对应于38±5GHz和88±6 GHz(图2(c));而当Q=0.075 nm−1时,它们对应于75±12 GHz、105±14 GHz、152±6 GHz和225±11 GHz(图2(d))。这些振荡频率值与超薄SiC板中激发的长波模式在相应 Q·b 值下的预期频率非常匹配。这也显示了超快探测在高时间分辨率上的重要意义。

图2 (a) 57 nm 厚 SiC 膜上 ITG 的时间演化,Q = 0.075 nm−1(蓝色曲线)和 0.023 nm−1(红色曲线)。图 b 显示了 TG 信号中声子调制和热衰减(黑线)在扩展的 Δt 范围内的变化。图 c 和 d 显示了图 b 中报告的波形在扣除缓慢热衰减后的傅里叶变换 (FT)[ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2: 5132−5139]。

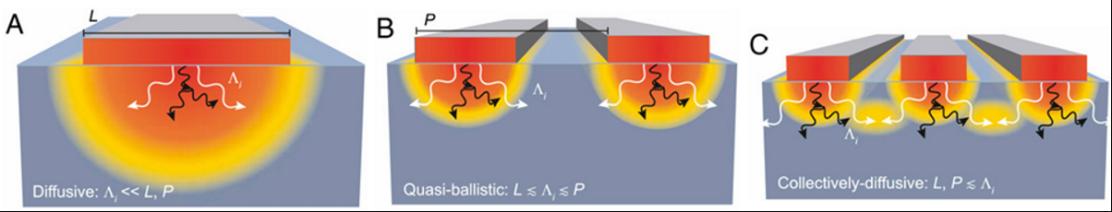

Kathleen M. Hoogeboom-Pot等人揭示了一种纳米尺度热传输的新机制(如图3所示):与直觉相反,纳米尺度热源彼此靠近时冷却速度比彼此远离时更快[PNAS, 2015, 112(16): 4846–4851]。当纳米尺度热源之间的距离与主要载热声子平均自由程(MFP)相当时,这种冷却效率的提升是可能的。这一发现为解决纳米系统热管理这一重大挑战提供了新方法,对集成电路、热电器件、纳米粒子介导的热疗法以及用于改进清洁能源技术的纳米增强光伏技术的设计具有重要意义。

图3 纳米尺度热传输由三个特征尺度决定[PNAS, 2015, 112(16): 4846–4851]:热源尺寸 L、热源间距 P 以及载热声子的 MFP Λi。(A) 当所有 MFP 都小于 L 时,散热完全来自扩散效应。(B) 当 L 收缩时,长 MFP 声子呈弹道状传播,相对于扩散预测,散热速率有所降低,此时短 MFP 声子仍保持扩散性。(C) 当 L 和 P 同时减小,来自相邻热源的长 MFP 声子会像来自单个大型热源一样相互作用,从而实现更高效的扩散式传热。

人物介绍

曾志男,上海光机所研究员,其团队长期从事高次谐波(HHG)和阿秒超快方面研究,参与建设上海超强超短激光装置(SULF)等,发表 SCI 论文 80 余篇,编撰专著《阿秒激光技术》,先后获得基金委“优秀青年基金”和国家科技创新领军人才的资助。

Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.

ICP备案号:京ICP备05015148号-1

公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393

13810146393 在线咨询

在线咨询